Chivo expiatorio / Scapegoat

Por Nena Camadera

(Traducción por Javier Delgado)

“Mis agradecimientos especiales a Elnauhual por traducir Scapegoat para mí.”

“Mis agradecimientos especiales a Elnauhual por traducir Scapegoat para mí.”

Nota de la autora: Este relato fue escrito como respuesta a un reto presentado por Taskforce. Probablemente no es lo que esperaban... ¡Disfrútenlo!

Nota del traductor: Cuando leí este relato, quedé fascinado por su lenguaje y temática. Por ello decidí traducirlo. He intentado preservar al máximo el estilo de la autora. Espero que lo disfruten tanto como yo.

—Elnauhual

Chivo expiatorio: sustantivo

El rey, el reino y el pacto

Oh, mi dulce niño, acompáñame en mi camino.

Alejémonos del grande y grandioso reino de Omelas,

Cuyas calles están recubiertas de oro.

Donde el suelo es fértil y los comerciantes engordan,

Donde ni una sola persona se empobrece o enferma.

Así que ven, mi dulce niño, acompáñame en mi camino,

Lejos de esta tierra de prosperidad,

Porque en sus corredores profundos y magníficos

Yace un secreto de crueldad y desesperación.

Érase una vez, en una tierra que no estaba ni aquí ni allá, un reino. Era un reino pobre, que poco a poco se devoraba a sí mismo desde dentro. La pobreza aumentaba sin límites, las tierras yacían estériles, y el hedor de la enfermedad y la muerte colgaban como una manta sobre las cabezas de sus habitantes. La gente vivía sumida en el fatalismo y la desesperanza, sin ninguna razón para vivir y con solo la perspectiva de la muerte por delante.

Enfermo y moribundo, su rey yacía en su cama. Su cuerpo, caliente por la fiebre, ya apestaba a muerte. —¿Qué ha hecho mi pueblo para merecer esto? —exclamó el rey con lágrimas escurriendo por sus mejillas envejecidas—. ¿Hemos cometido algún mal? ¿Acaso el cielo nos ha maldecido? ¿Nos han abandonado los dioses? ¡Por favor, Señor! ¡Con mi último aliento, responde mis preguntas!

El rey suplicó y lloró, desesperado por obtener una respuesta, pero sabía —como tantos otros en su reino que también habían rezado en vano— que sus plegarias no serían contestadas.

O eso creía.

En su habitación, un tizón se resquebrajó silenciosamente. Era su único compañero, aparte de las alucinaciones que lo rondaban en su frágil mente. De ese tizón brotó una chispa, brillante, rojiza. Cayó al piso alfombrado —que en otras circunstancias habría comenzado a incendiarse—, pero nada ocurrió.

Por el contrario, la chispa creció en tamaño, cada vez más brillante, y se movió hacia la cama del rey como si tuviera voluntad propia. El rey, al verla, sintió una oleada de lágrimas caer de sus ojos. Sabía que aquella chispa, que se transformaba en una figura ardiente con forma humana, anunciaba que su hora había llegado. Cerró los ojos y sollozó, deseando no ver el rostro de quien venía a arrancarlo de su hogar ni saber adónde lo llevaría ese fantasma ígneo.

—Oh, mi dulce rey... ¿Por qué lloras? Por favor, abre los ojos.

Una voz dulce, suave y femenina lo llamó. Algo cálido y vivo tocó su mejilla. Obligado por la ternura de esa presencia, el rey abrió los ojos... y no encontró un espectro llameante, sino a una mujer sentada en el borde de su cama, con una mano apoyada delicadamente sobre su rostro.

Ella era, al mismo tiempo, terrible y reconfortante. En su semblante, el rey vio a la amante que siempre deseó, la reina perfecta que soñó tener. También vio a su madre, a la hija y hermana que nunca tuvo. Era la pordiosera de la calle, la bruja del bosque, las niñas hambrientas bajo su castillo. Ella lo era todo y nada al mismo tiempo.

Y en ese momento, el rey supo que estaba frente a un dios.

—Por favor... —susurró conmovido—. Deseo terminar con el sufrimiento de mi pueblo. Quiero que este reino y sus habitantes conozcan la felicidad. Que se acabe esta plaga, esta pobreza. ¡Por favor, Gran Señora! ¡Daría cualquier cosa para que mi pueblo conozca la alegría que tanto tiempo se le ha negado! ¡Mi vida! ¡Mis hijos! ¡Cualquier cosa!

Conmovida por un deseo tan desinteresado, la deidad se llevó una mano al corazón.

—Oh, mi dulce rey... Qué noble deseo, y no lo pides para ti ni para tus herederos, sino para tu pueblo. Dime, ¿por qué lo anhelas tanto?

El rey, con sus últimas fuerzas, tomó la mano de la diosa. Su piel colgaba sobre los huesos.

—Fui de los últimos en caer enfermo. Antes recorrí mis calles y vi el horror: cuerpos saqueados, mendigos, ladrones... Nadie me reconocía. Me refugié en mi castillo, guardando lo poco que quedaba para mi familia. Pero aun así, la enfermedad nos alcanzó. Cuando mi hijo mayor murió, conocí la desesperación.

El rey apretó su mano con resolución.

—Desde entonces, me he vuelto humilde. Por eso te lo ruego, Señora... ¿no aliviarás el sufrimiento de mi pueblo?

La mujer guardó silencio por largos minutos. El viejo rey temblaba. Temía que su deseo sería rechazado. Justo cuando se desplomaba en la desesperanza, ella habló:

—Has ganado sabiduría en tu lecho de muerte. Tus palabras han tocado mi corazón. Concederé tu deseo... pero a cambio de algo. Nada puede surgir de la nada. Algo debe darse por la utopía que deseas.

—¡Mi vida! —exclamó el rey—. ¡Tómala! ¡Por mi pueblo, por mi familia! ¡Ofrezco mi vida!

Pero la diosa negó con la cabeza.

—Tu vida ya casi termina, dulce rey. Es muy poco. Necesito un sacrificio mayor. Algo que pueda sostener al reino con el paso de los años.

—Entonces... te daré a mi hijo aún no nacido, que yace en el vientre enfermo de su madre. Toma mi vida y la suya. Haz lo que sea necesario.

La diosa meditó un momento.

—Muy bien. Salvaré tu reino a cambio de esas dos vidas. Tomaré la tuya, y usaré su calor para curar a tu reina y darle fuerza para soportar el parto. Pero con el nacimiento del niño, todos los pecados de este reino caerán sobre su cabeza. Cuanto más prospere tu pueblo, más sufrirá ese niño. Y cuanto mayor sea su dolor, mayor será la grandeza de tu nación.

—Al nacer, se anunciará que toda persona mayor de edad conocerá la verdad: que su felicidad depende del sufrimiento de otro. Y cuando sus hijos lleguen a la mayoría de edad... también sabrán.

Con esas palabras, la mujer estalló en llamas, volviendo a encender la chispa que fue. El rey lloró, no se sabe si de gozo o de desesperación... hasta que sus ojos ya no pudieron llorar más.

El legado del deseo

—¡Padre, no puedes hablar en serio!

La joven golpeó la mesa de madera con ambas manos y se puso de pie. Su mirada encendida recorría el salón.

—¿Quieres decirme que toda mi vida —toda nuestra vida— desde que Omelas volvió a ser próspera, ha dependido del sufrimiento prolongado de una persona inocente? ¿Y que eso ha sido así desde su nacimiento?

Su brazo se extendió hacia todo lo que la rodeaba: murales elaborados, candelabros brillantes, muebles tallados con esmero.

—¿Cómo puedes vivir sabiendo eso? ¿Sabiendo que todo esto existe gracias a un deseo así?

Su padre la observaba en silencio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. La rabia en su rostro era un espejo de la suya, pero con años de gravedad.

—¡Silencio! —rugió el hombre.

La joven retrocedió un paso. Apenas había entrado en la adultez, pero el tono de su padre la hizo sentir pequeña otra vez.

—Hija mía... —continuó él, más pausado—. Has olvidado las penurias que vivimos antes de la prosperidad. ¡Pasamos hambre! Tu madre, mi esposa, murió en las calles. Su cuerpo fue despojado incluso de su ropa. ¿Y tú te atreves a cuestionar el sacrificio que nos salvó?

La joven bajó la mirada, avergonzada. Apretaba los puños a sus costados. Sus labios temblaban.

El padre se calmó. Su tono seguía firme, pero menos abrasador.

—Todos sabemos la verdad, hija mía. Y aunque me avergüence, la he aceptado. Es mejor que una sola persona sufra... a que todo el reino vuelva a caer de rodillas. La vida de antes no se la desearía ni a mi peor enemigo. Como nuestro antiguo rey, yo también haría lo que fuera para evitarlo. Y si eso significa que un niño cargue con todo el dolor... entonces así será. Viviré plenamente, para que su sacrificio no sea en vano.

Se volvió, atrapado en los recuerdos de tiempos oscuros.

—Y si no puedes aceptar cómo vivimos, entonces vete. Busca un lugar que se sienta más honesto a tus ojos.

El padre salió del salón, ignorando el grito de protesta de su hija que lo seguía resonando mientras él subía las escaleras.

La joven, sola, se aferró a la silla en la que se había sentado. Sus dientes rechinaban entre la ira, el miedo y la tristeza.

¿Irse?, pensó. La sola palabra le revolvía el estómago. ¿Irse como lo hicieron Isa, Setanta y los otros? Nunca entendió por qué partieron al alcanzar la mayoría de edad.

Y ahora, lo comprendía.

Ninguno volvió jamás.

Apretando la silla con los nudillos blancos, la joven frunció el ceño. ¿Cómo puede pedirme que me vaya... después de saber esta verdad? Este reino es todo lo que conozco desde que nací. Nunca podría dejarlo... no importa lo que haya ocurrido.

...¿O sí?

El ceño se endureció. Lanzó una última mirada hacia la puerta por la que su padre se había ido. Luego se dirigió hacia la entrada de la casa.

Por un momento, simplemente observó la puerta. Su mente hervía con pensamientos extraños, ajenos... pero tentadores. Respiró hondo. Abrió la puerta.

Y dio un paso hacia el mundo exterior.

El esplendor de Omelas y la decisión

Y qué mundo tan grande y glorioso era el que encontró al salir.

Las calles de Omelas estaban decoradas con telas de colores, salpicadas de vendedores y comerciantes. Un arcoíris humano y mercantil danzaba en perfecta armonía. El aire era dulce, impregnado del aroma de flores nacionales y extranjeras, mientras la ciudad cantaba con las voces de quienes se dirigían a sus labores.

Artistas bailaban en las esquinas; los vendedores ambulantes ofrecían delicias que hacían agua la boca. Los edificios eran elegantes, llenos de curvas suaves y detalles artísticos. Arbustos tallados en forma de animales decoraban plazas; árboles elevados adornaban avenidas con la precisión de un jardinero matemático.

Y en lo alto, dominándolo todo, se alzaba el castillo. Glorioso y magnífico, sus torres lucían las banderas de la nación, y la luz del sol se reflejaba en sus ventanas, dando la ilusión de una criatura brillante, salida de cuentos de hadas.

La tierra era fértil. Su gente, feliz.

Pero mientras la joven de cabello oscuro caminaba entre la multitud, no podía dejar de mirar a cada persona. ¿Entonces... es cierto?, pensó. ¿Todas estas personas saben de dónde proviene su fortuna? ¿Cómo pueden ser tan felices? No lo entiendo.

Siguió vagando por las calles, encerrada en sus pensamientos. Y cuanto más caminaba, más evidente se volvía la decisión que ya había tomado.

El sol ya se estaba ocultando cuando regresó a casa.

Su padre seguía en el estudio. Ella pasó a su habitación como un fantasma. Era el cuarto de una joven noble: tapices elegantes, estantes repletos de papeles, un ropero cargado de vestidos de gala, y una cama amplia que miraba a un balcón iluminado por el crepúsculo.

Se mordió los labios. Caminó hacia su armario. Tomó una gran bolsa de viaje.

Había tomado su decisión.

El encuentro en el bosque

La viajera tarareaba en voz baja mientras avanzaba por el viejo camino, casi invisible en la oscuridad. El sendero se ocultaba bajo la espesura del bosque. Vestida con ropas de viaje más apropiadas para una sacerdotisa que para una aventurera, la mujer de cabello castaño se desplazaba con la agilidad de un gato, sus pisadas eran ligeras, silenciosas sobre los escombros del bosque.

Solo una pequeña lámpara colgaba de la parte superior de su bastón, iluminando el camino. El dosel de hojas era tan denso que ni la luna ni las estrellas podían asomarse.

Aun así, el bosque no estaba muerto. A su alrededor, se oía el crujido de arbustos, atraídos o alejados por la luz. Sobre su cabeza, una lechuza chilló. A lo lejos, una manada de lobos aullaba. Las canciones de la noche la hicieron sonreír. Y casi como si sintieran su alegría, los arbustos a ambos lados del camino parecieron crecer mágicamente, hasta rozarla.

Ella rió, extendiendo la mano para acariciar hojas y troncos.

—Sí, sí... todos ustedes son buenos y maravillosos niños —los arrulló—. Pero deben calmarse. Estos senderos son necesarios para que los humanos crucen. Si los ocultan, vendrán con hachas sin pensarlo.

Los arbustos se estremecieron y los árboles gimieron suavemente, permitiéndole avanzar. La mujer los reprendió con dulzura:

—Eso no significa que no puedan crecer. Florezcan, vivan y sean fuertes. No dejen que nadie contenga su vida.

Acarició un viejo árbol que albergaba una colonia de termitas. De sus ramas brotaron hojas nuevas, llenas de vida.

—Todos deben ser fuertes si desean vivir, no importa lo que sean. Así que sigan con su trabajo.

Se inclinó ante otro árbol moribundo. Su espíritu anciano sonrió desde lo alto.

—Ahora, si me disculpan, tengo una cita.

Y así, Belldandy regresó al sendero. Reanudó la melodía que había interrumpido para hablar con el bosque. Su sonrisa creció al sentir cómo los espíritus del lugar se unían al canto.

Fue entonces, al salir del bosque, que se encontró con otra viajera.

Vestía ropas de ciudad, ricas pero poco adecuadas para el camino. Llevaba una linterna y una mochila a la espalda. A pesar de lo tarde de la noche, descendía obstinadamente hacia el valle.

Sorprendidas, ambas se detuvieron. Se observaron con curiosidad.

Belldandy fue la primera en hablar:

—Oh, no esperaba ver a alguien más tan tarde. ¿Podrías decirme si vienes de Omelas? Llevo horas caminando, pero mi sentido de dirección... digamos que no es el mejor.

La joven parpadeó, sorprendida.

—¿Omelas? ¿Deseas ir a Omelas?

Nunca había conocido a alguien de fuera. Había crecido creyendo que su reino era un edén cerrado al mundo exterior.

—Sí... conozco Omelas. Partí hace tres horas por este mismo sendero.

Miró con curiosidad a la sacerdotisa.

—Si me permite la pregunta, señora... ¿qué asuntos te llevan a Omelas?

Belldandy sonrió con tristeza y ternura a la vez.

—Tengo una cita —respondió—. Con alguien que me llama en sus sueños. Alguien que parece tan triste, como si nunca hubiera conocido la felicidad desde que nació.

Los ojos de Belldandy se perdieron en la distancia.

—¿Y tú? ¿Hacia dónde te diriges?

La joven frunció el ceño, recordando la verdad revelada horas antes.

—No lo sé... solo descubrí que todo lo que conocía era una mentira. Se me ofreció seguir viviendo así, o salir y buscar mi propia verdad. Y decidí partir.

—¿Conoces alguna ciudad cercana? —preguntó tímidamente.

Belldandy asintió.

—Sí. Si sigues este sendero por el bosque y tomas el camino del este en la bifurcación, llegarás a una ciudad pequeña. Está a uno o dos días de camino.

Los ojos de la joven brillaron de alegría.

Belldandy tomó su mano con suavidad.

—Permanece en el sendero. Es seguro. No te desvíes —le dijo, mientras sellaba una pequeña bendición en su palma.

Se inclinó ante ella:

—Cuídate. Y que tu vida esté llena de las bendiciones de este mundo.

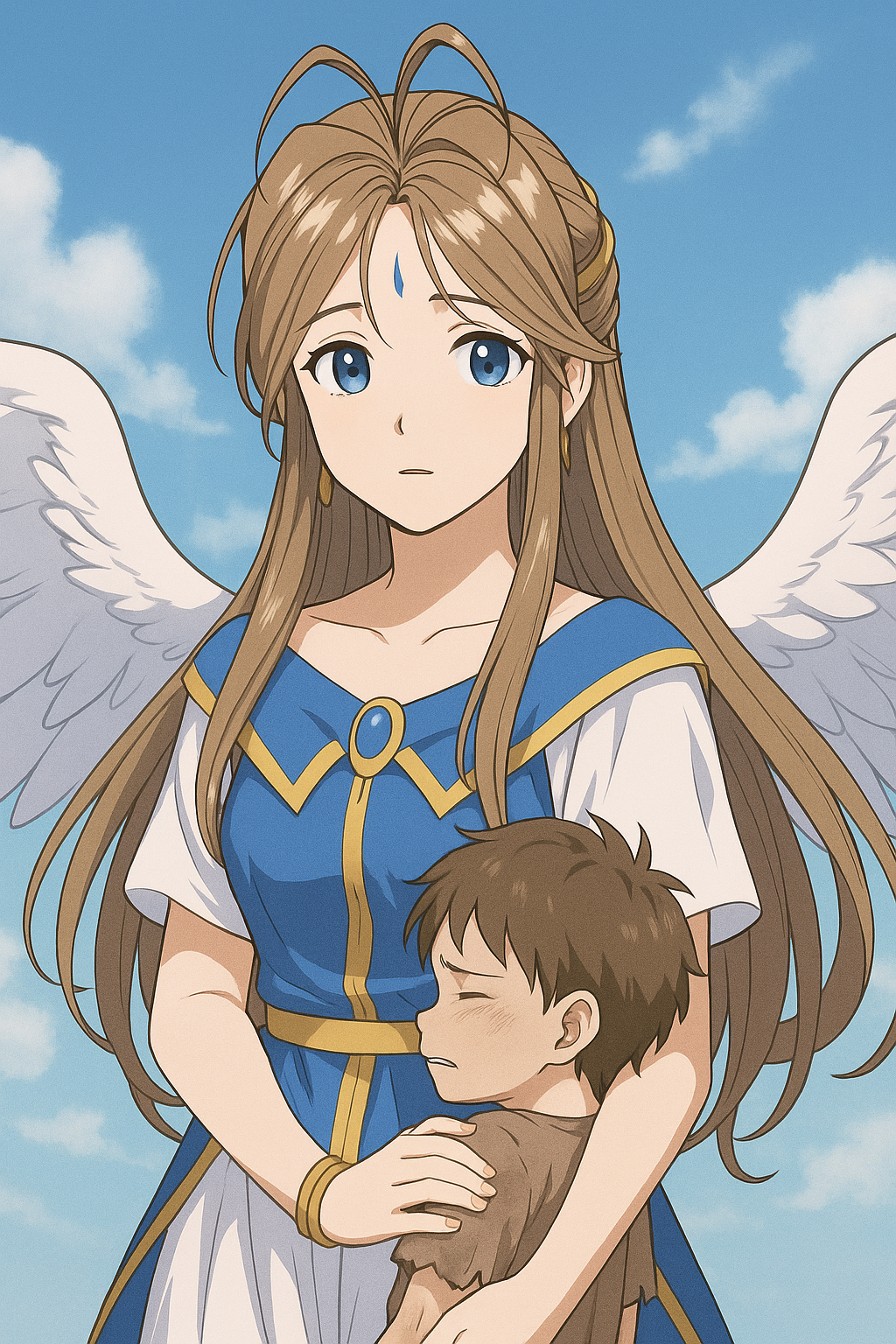

Belldandy partió entonces hacia Omelas, el mismo reino del que la joven huía... y donde aguardaba el niño cuyos gritos solo los dioses podían oír.

El niño que sufre

Había nacido sin voz.

Decían que su voz fue quemada desde el nacimiento, consumida por la llama que se llevó la vida del rey y le dio fuerza a la reina para parirlo. Era, decían, una de las muchas señales que debía portar hasta el día de su muerte.

Por eso vivía lejos de los que él conocía. En un rincón oscuro y olvidado, donde la única luz provenía de las brasas moribundas de una chimenea. Las paredes estaban cubiertas de barras de hierro. Su cama era una losa de piedra cubierta por una manta roída por las polillas. Su comida sabía a podredumbre. Su estómago se retorcía. Su cuerpo apestaba a una enfermedad eterna.

Por eso lo golpeaban. Le gritaban. Lo torturaban. Porque él era Azazel. Así le decían. Y le hicieron creer que no valía nada.

Y aun así...

Con cada grito de dolor, una familia comía hasta saciarse. Cada noche que él dormía solo y tembloroso, una madre daba a luz a un hijo fuerte y sano. Por cada golpe, los comerciantes vendían más, los campesinos cosechaban mejor, los niños aprendían sin hambre.

Y así continuaba su sufrimiento, recordado apenas por momentos fugaces en las vidas felices de aquellos a quienes sostenía. Olvidado en su miseria.

Porque él era Azazel, así le decían. Y él era su príncipe.

No estaba completamente solo.

Había un gato.

Siempre estaba allí, o aparecía cuando más lo necesitaba. Salía de entre las cenizas. Era delgado, cubierto de hollín. Su pelaje dorado brillaba como un espectro.

Esa noche, mientras Azazel yacía en su losa, el gato emergió otra vez. Trotó hasta él con una rata en la boca. Sin pedir permiso, saltó a su lado y dejó la presa frente a su rostro. Luego se acurrucó junto a su hombro.

Azazel devoró la rata con desesperación: piel, huesos, carne, sangre. Y por un momento, su hambre se calmó. Por un instante, algo parecido a la felicidad chispeó en su corazón.

Acurrucándose junto al gato, lo rodeó con su cuerpo. Acarició su pelaje ceniciento con dedos sucios, como si tocara cristal. Así durmió esa noche: cubierto de polvo, hambre y cenizas, pero en paz.

Pero ese instante de paz tuvo consecuencias.

Una madre, al ir por grano al armario, halló una plaga de ratas. Un carnicero descubrió carne contaminada. Una familia enfermó por alimentos roídos.

Y nadie supo que el origen del infortunio estaba en el rincón más profundo del castillo, en el llanto de un niño olvidado.

Nadie lo supo... excepto uno.

El gato. Que lo observaba en silencio. Que escuchaba sus gemidos. Que, bajo su barbilla, seguía vigilándolo con sus ojos dorados.

El primer contrato

Aun en plena noche, Omelas era un lugar maravilloso.

Belldandy cruzó sus murallas exteriores rodeadas de guardias. Estos le ofrecieron una sonrisa respetuosa al verla pasar. Dentro, las calles vibraban con la vida nocturna: risas, músicos callejeros, aromas de la cena flotando bajo la luz de la luna, las estrellas y las antorchas colgantes.

—Este lugar es sorprendente... —susurró para sí misma, apenas audible sobre el murmullo de la multitud—. Nunca antes vi un grupo de mortales tan prósperos.

¿Realmente aquí estaba su primer contrato?

Era su primera tarea como diosa de primera clase. Su licencia era reciente, y su mentor, Celestine, le había asignado el caso como prueba. También era la primera vez que descendía al plano tridimensional. Por eso, al usar el portal, aterrizó con una ligera desviación de coordenadas... y acabó en un pueblo vecino.

Por suerte, los lugareños no cuestionaron su extraño atuendo: estaban acostumbrados a viajeros de todo tipo. Le indicaron la dirección correcta hacia Omelas con amabilidad.

Belldandy se consideró afortunada. Su cliente no podía moverse. Llevaba en el sistema desde su nacimiento, esperando que alguien respondiera a su deseo. No había riesgo de perderlo por tiempo o distancia.

Lo extraño era eso: que el deseo hubiera estado esperando desde el nacimiento. La entrada tenía una clasificación de seguridad superior. Celestine no quiso explicarle los detalles.

—Lo comprenderás cuando lo veas —le dijo él.

Y aunque Belldandy confiaba en él como si fuera su propio padre —más aún que en su padre biológico—, algo en sus palabras le dejó un amargo sabor de boca. Un malestar difícil de ignorar.

Sin embargo, era su deber.

Y estaba decidida a cumplirlo.